今週も旅に出たため下調べなどで忙しく2回目が遅くなりました。

では、続きです。

この日は、石巻市の山の中の追分温泉に宿をとりました。

というのも翌日北上川の下流域にあった大川小学校跡地へ行くためです。

今回は一番安い5700円(消費税入湯税別)で泊めてもらって、この夕食。しっかりと食べて元気で翌日を迎えるために食事は大事です。

ちょうど海鞘が旬、今までも生は何回か食べているけれども皮つきで出てきたのは初めて。皮を手で剥いて中身を食べました。新鮮だとこんなことができるんだと驚きました。朝は、恒例のサンマの塩焼きが出ました。冷凍なのだと思いますが、関東ではアジの開きというところですが、ここではいつでもサンマ、しかも脂がのった美味しいサンマです。

朝の天気予報は曇り。

窓から見上げた空は、やっぱりこの後雲が厚くなるような感じです。

この日も昨日お願いしたタクシーに来てもらい北上川の大川小学校まで連れて行ってもらいました。

2012年にこの宿に泊まった時に聞いたショッキングな出来事がずっと頭に残って自分の目でしっかりと視ておきたいと思った被災遺構が大川小学校なのです。

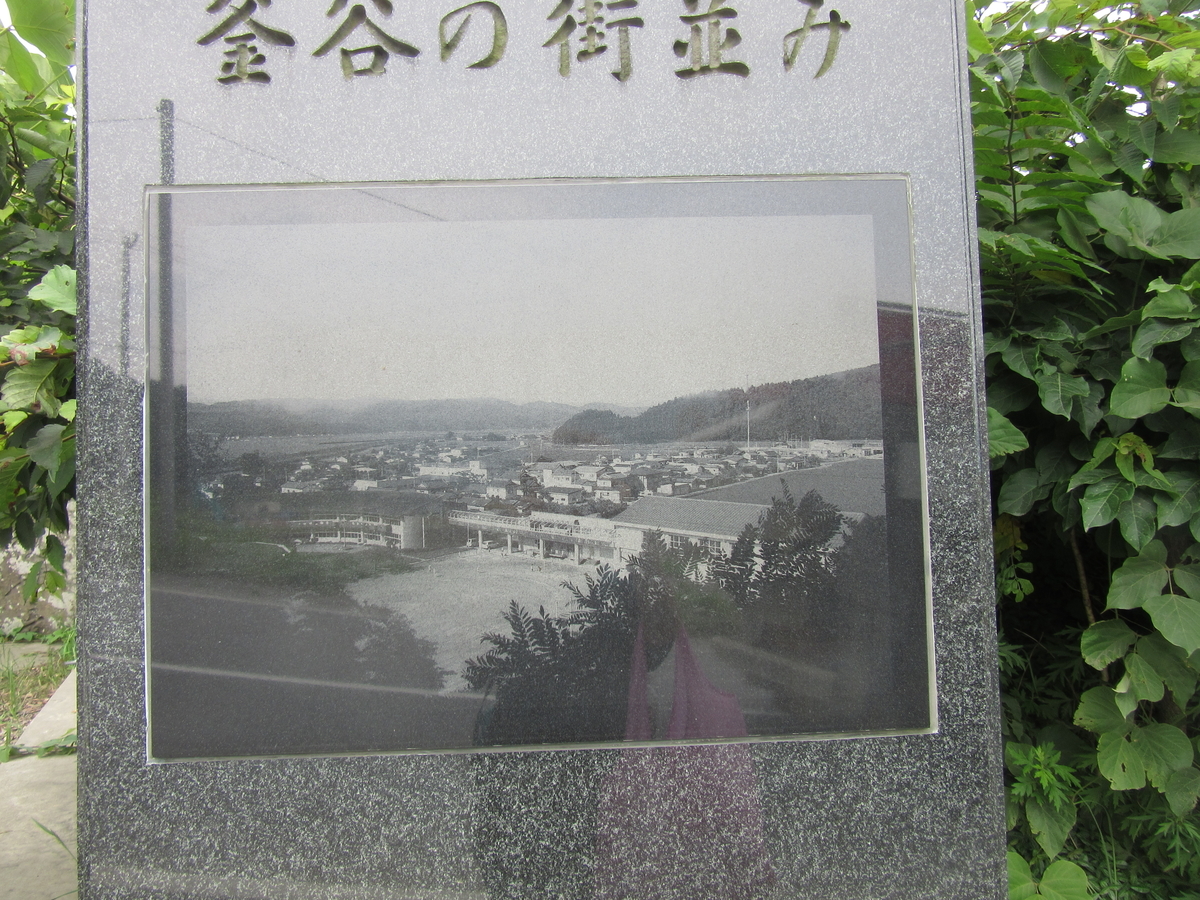

ここは釜谷地区と呼ばれていたところで2011年の津波まではたくさんの家がありました。手前の建物がこの大川小学校です。

ちょっと離れているところから大川小学校を見たところです。まわりには家は一軒もありません。更地と草地のみです。

ちょっと離れているところから大川小学校を見たところです。まわりには家は一軒もありません。更地と草地のみです。

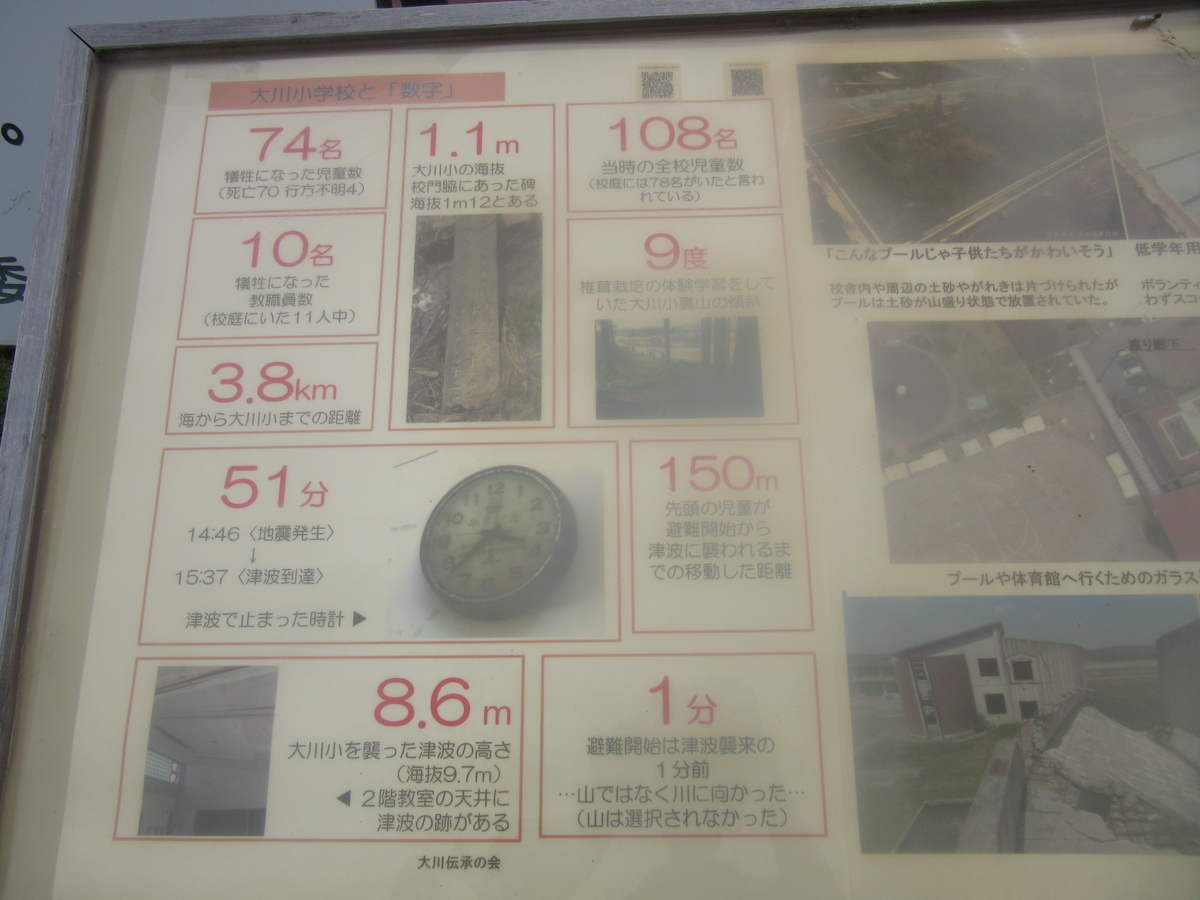

校地に入ると、今でもお参りされる方が絶えないと見えて、花を供え、焼香できるようになっています。私も何年来の願いが叶ってようやくここでお線香をあげお祈りさせてもらいました。108名の子どものうち74名と11名の先生のうち10名がなくなったその事実をしっかりと受け止めて二度とこのような犠牲を出してほしくないと思いました。

焼香台の裏側に見える建物です。中を見ると左側に舞台があり、大勢が集まって集会を持ったり、学芸会をやったりしていたところだと思われます。

1階の低学年の教室だったところです。もちろん水に浸かったので、天井はボロボロで柱の鉄筋もはみ出ています。

高学年の教室があった2階部分もほとんど水に浸かったので、天井にも水の跡が残っています。コンクリの壁が崩れて鉄筋だけが空をさまよっている感じがします。

2階の教室と右側にある体育館を結ぶ渡り廊下の橋脚が倒れています。過ぎてしまえば津波の力の大きさはこんなものからしか想像することができないのです。でも本当の恐ろしさはそこにいて津波の高さや速さや色や音、あらゆるものを総動員してようやく体感できるものなんだろうなと思うと何とも歯がゆい気がします。

野外円形劇場のようなものも校庭の一部にあります。この学校の建物はすべて円を基調にしていておしゃれな感じがします。おそらく地域の人びとの思い入れの学校だったに違いありません。

卒業制作の壁の一部です。雨にも負けず、風にも負けずに頑張っていたのに、津波には負けてしまった壁です。でも、銀河鉄道の列車は、天を自由に走っているはず。なんだかちょっと救われた気がしました。

これがシイタケ栽培をやっていたという裏山です。校庭のすぐ後ろにあるのです。これを低学年の子どもが登れないから避難をしなかったという話が聞こえてきますが、子どもはちょっと大変だけれども年寄りよりもずっと身が軽いので上ることはできたような気がしますが、どうでしょうか。

大川小学校と数字というパネルです。

ところどころにこうした写真や説明などが建っていて、見学の参考になります。

地震の揺れから津波到達までの時間が51分。校庭から川の堤防へ向かったのが津波到来の1分前というのが、なんだかとても信じられない気がするのです。

子どもの中には山へ逃げようと先生に訴えた子もいるという話もあります。でも、大人は、前回までの津波では堤防を乗り越えてくるようなものがなかったという前例が支配していて、結局は避難にならない避難しかできなくてこのような大きな犠牲者を出してしまったということなのでしょう。

先生方もこの地域の人じゃなく、しかも昔の津波も知らない若い先生が多かったといいます。どんな先生が赴任しても情報を共有して対処できるようにするには、やはり教育委員会がちゃんとした情報を基に危機管理に関するマニュアルを出しておかないといけないんじゃないかと思いました。

北上川に架かる大橋から大川小学校を見たところです。

バスの窓から大川小学校と反対側に位置する「北上小学校」が見えました。同じくらいの海抜だと思うのですが、浸水は免れたようでこれも不思議だと思いました。現在山を造成して復興住宅を建設しているところに大きな建物が建設中だったので、バスの運転手さんに聞いたら新しい「北上小学校」だというので、やはり危険だと承知して移転を決めたのだろうと思いました。

海の方を写した写真です。北上川は、東北の大河と言われるのが納得できます。川幅が広く橋を渡るのにずいぶんかかりました。日本の風景百選にも選ばれている葦の群落が続きます。

大橋の鉄橋も流されたのです。向こう側は色がうすくこちら側は色が濃いかと思います。色が変わっているあたりが切れてしまったのです。この橋が架かるまでは、ずっと上流にさかのぼらなければ対岸に行けなかったのですから、いろんな情報も流れず長く陸の孤島だったに違いありません。

この地区には路線バスが通っていないので、タクシーしかないかなと思っていたところ住民バスというのがあることを知りました。そんなことを調べているので、旅行の前は時間がかかるのです。

大橋を渡り、川岸を歩いて約30分。一番近い住民バスの停留所に着きます。

今回は、住民バスが南三陸との境まで行くというとっておきの情報を手に入れたので③の11:09でここから神割崎入口行きに乗ることにしました。

この敷地には保健医療センターと北上支所(役所)がありました。

(続く)